Über dieses Projekt

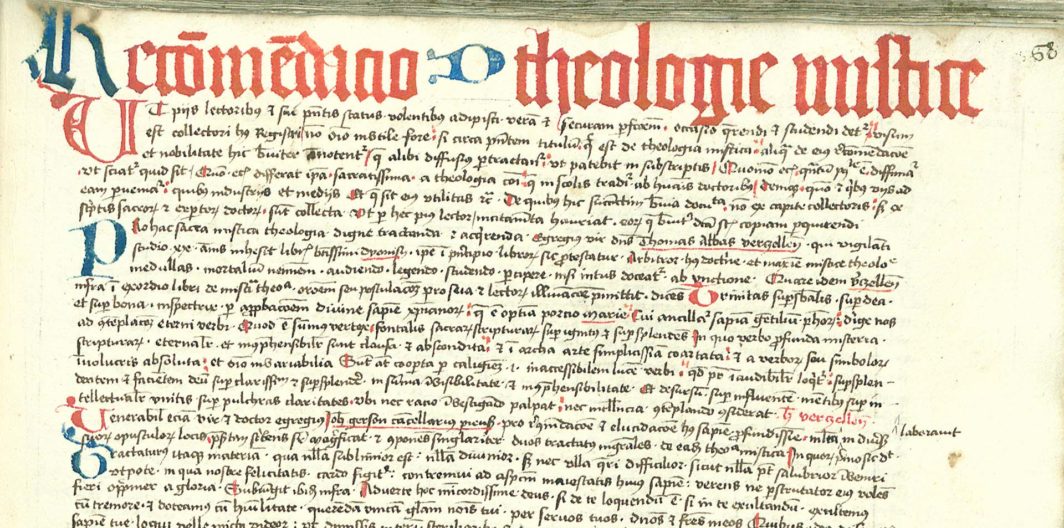

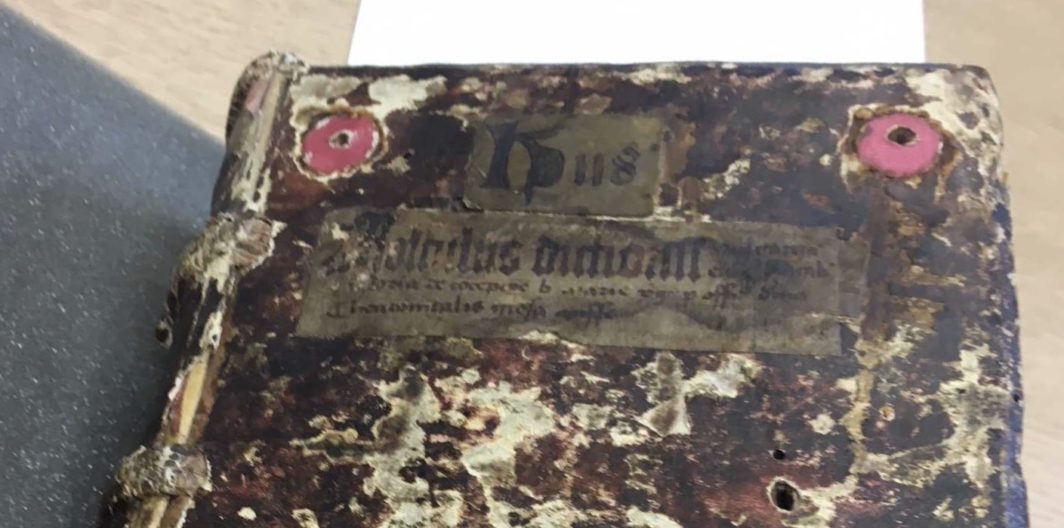

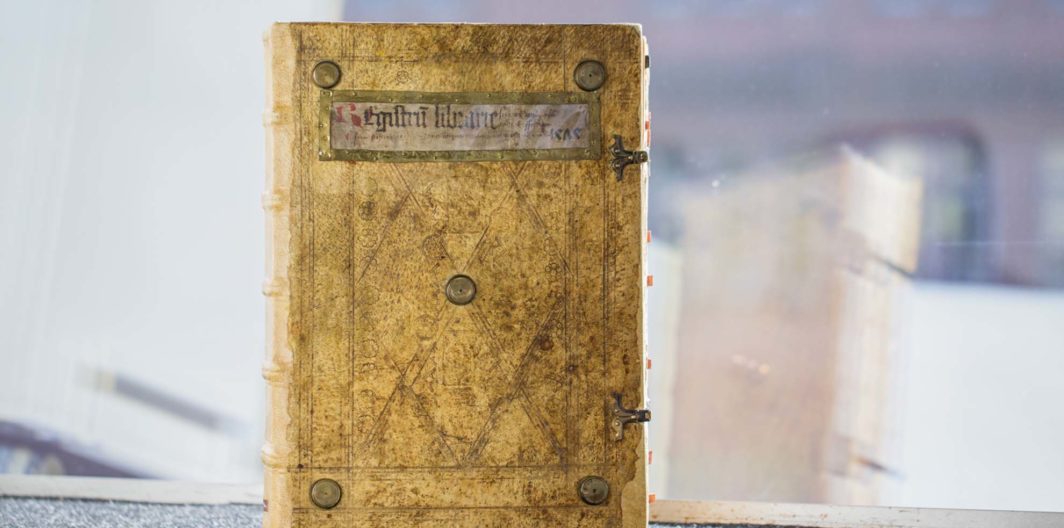

Zentraler Forschungsgegenstand des in Zusammenarbeit mit der Abteilung E-Science der Universitätsbibliothek Freiburg in Angriff genommenen Projektes war der spätmittelalterliche Bibliothekskatalog der Erfurter Kartause. Dieser bietet die einmalige Gelegenheit, anhand historisch bezeugter Buchbestände der Frage nachzugehen, wie sich ‚Mystik‘ als Ordnungsprinzip einer Bibliothek entwickelt hat und wie die Anfänge der (literatur-)historiographischen Kategorienbildung ‚mystisch‘ aussehen. Die Frage nach der Historisierung des Mystik-Begriffes stellt sich angesichts der Tatsache, dass es distinkte Signaturengruppen gibt, die den lateinischen, aber auch deutschsprachigen Werken der mystischen Theologie (theologia mystica) bzw. der Offenbarungs- und Exempelliteratur (revelationes, exempla) reserviert sind. Der Katalog zielt auf die Vermittlung eines Lebensideals ab, das über die Wege einer lektüregesteuerten geistlichen Vervollkommnung zur unio mystica und damit zu den Geheimnissen der theologia mystica führt. Dies macht ihn im deutschen Sprachraum zum Unikat und zum idealen Fallbeispiel, um den spätmittelalterlichen Wurzeln des modernen Konzeptes ‚Mystik‘ nachzuspüren.

Um die Bedeutung des Bibliothekskatalogs von Erfurt für die Mystikforschung zu verdeutlichen, wurden die einschlägigen Signaturengruppen D, DF, E, F und I digital neu ediert. Die editorischen Bemühungen galten nicht nur den verzeichneten Büchern, sondern auch den Einleitungen programmatischen Charakters, die den einzelnen Signaturengruppen vorangestellt sind und hier zum ersten Mal überhaupt in einer Edition zugänglich gemacht werden. Die Edition bietet Aufschluss über die Genese der projektrelevanten Signaturengruppen, indem sie die daran beteiligten Hände separiert und diese nach Möglichkeit identifiziert; sie informiert über die in den Signaturengruppen D und I erfassten Autoren und Werke; sie benennt jene Quellen, die den Einleitungen zugrundeliegen und das theologische Programm des Katalogs zum Ausdruck bringen.

Dieses Portal dient als Schaufenster des Projektes bzw. als Plattform, um digital verfügbares Quellenmaterial und Forschungsdaten zur Erfurter Kartause an einem Ort zugänglich zu machen.

- Über den Reiter Digitale genetische Edition gelangt man nicht nur zur Edition der projektrelevanten Signaturengruppen selbst, sondern auch zum Digitalisat der ihr zugrundeliegenden Handschrift, zur Erstedition des Katalogs durch Paul Lehmann (MBK, 1928) und zu einer Arbeitsübersetzung der hier zum ersten Mal edierten Einleitungen.

- Unter Materialien findet sich eine laufend aktualisierte Liste mit Forschungsliteratur zur Erfurter Kartause, eine ebenfalls laufend aktualisierte Übersicht (Arbeitspapier) über die aktuellen Aufbewahrungsorte der im spätmittelalterlichen Bibliothekskatalog verzeichneten und den darüber hinaus bezeugten Buchbestand der Kartause sowie eine Liste mit Links zu den verfügbaren Digitalisaten jener Handschriften, die aus den Signaturengruppen D und I erhalten sind. Außerdem lassen sich drei Unterordner ansteuern: Zwei davon dienen als Plattform, um Forschungsdaten zu den ‚Text-Werkstätten‘ des Bibliothekars Jakob Volradi und seinem als Bruder N. (frater N.) bekannten Mitarbeiter zugänglich zu machen. Der dritte Unterordner enthält sonstige Materialien, wie z.B. eine kommentierte Sammlung von Links zu den Digitalisaten von prosopographisch wichtigen Quellen wie etwa das „Obituarium“, der „Liber benefactorum“ oder eine bislang unbekannte Chronik der Kartause. Zudem findet sich hier ein Arbeitspapier, das die Rezeption des Standortkatalogs in der von Josias Simmler herausgegebenen „Bibliotheca universalis“ (Zürich 1574) belegt, einer Bibliographie, der der von Matthäus Dresser († 1607) erstellte, heute jedoch verschollene Katalog der öffentlichen Bibliotheken von Meißen und Thüringen als Quelle diente.

- Unter Mitteilungen werden nicht nur jene Publikationen verzeichnet, die aus dem Projekt hervorgegangen sind (einen Überblick finden Sie hier), sondern auch dessen Aktivitäten dokumentiert.

- Die Neuesten Mitteilungen informieren über all das, was sich nach dem offiziellen Projektende getan hat und sich noch tut.